縮表意思是什麼?一文看懂央行「收水」如何影響你的投資與房貸

導言:揭開「縮表」的神秘面紗

全球經濟在疫情風暴過後,逐漸從谷底爬起,各國央行為了提振活力,不惜推出大舉購買資產的量化寬鬆措施,讓市場充斥資金。然而,隨著物價壓力逐漸抬頭,央行們轉而收緊政策,「縮表」這詞彙開始頻頻出現在財經報導中。這不僅是央行抽回市場多餘資金的利器,還會牽動全球金融脈動,甚至波及每位投資者的錢袋子。

許多人對縮表還摸不著頭緒,不知道它到底是什麼、怎麼運作,以及會帶來哪些波瀾。本文將一步步拆解縮表的本質、央行推行它的動機、實際操作手法,並檢視過去的實例。更關鍵的是,我們會剖析它如何撼動全球股市、債券市場、外匯與房地產領域,並聚焦台灣與香港這些區域的連鎖效應。最後,提供一些實戰投資Tips,讓你不僅搞懂縮表,還能在財富規劃上搶得先機。

縮表意思是什麼?從央行資產負債表入門

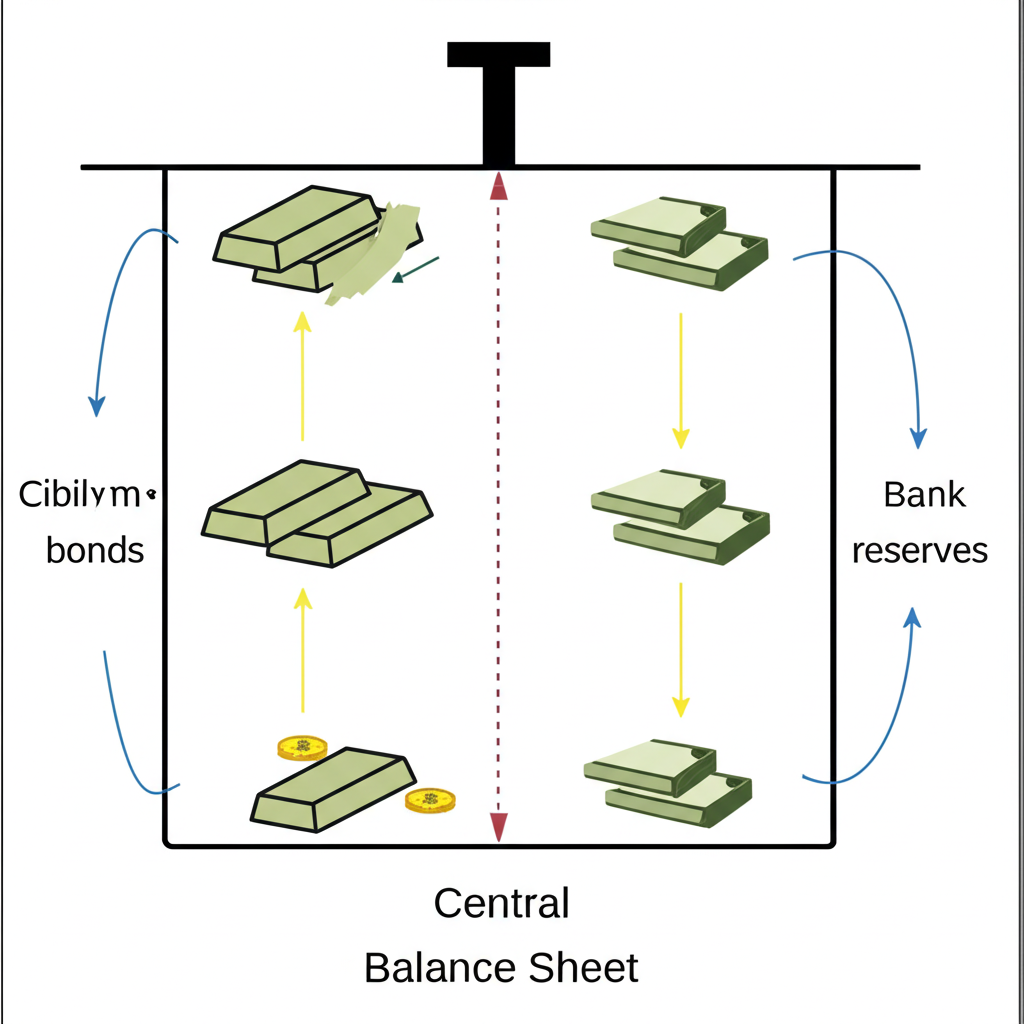

要搞懂縮表,得先從央行的資產負債表說起。這張表就像央行的財務總結,記錄了它持有的資產和欠銀行的錢,其大小變化直接決定市場資金是多還是少。

中央銀行「資產負債表」的組成與功能

央行的資產負債表,跟企業的一樣,分資產和負債兩邊。資產方主要是公債或抵押貸款證券等,這些是央行從市場買進的。負債方則是銀行存進央行的準備金,加上流通中的鈔票。央行買資產時,負債也跟著漲,相當於往市場灑錢;反過來,賣掉或讓資產縮水,就抽回了資金。

這張表不只顯示央行的家底,更是調控經濟的利器。透過調整大小和內容,央行能左右利率和資金供應,進而影響投資、消費等經濟脈動。你可以上聯準會資產負債表季度發展報告網站,隨時查看最新動態。

從「擴表」到「縮表」:貨幣政策的循環與轉向

擴表就是縮表的對立面,常見於量化寬鬆時期。當經濟低迷或危機爆發,央行大買公債和抵押貸款證券,向市場輸血,壓低長期利率,鼓勵借錢投資和花錢,助經濟回溫。

但經濟好轉後,若出現過熱訊號如物價狂飆,央行就該收手,轉入縮表,也就是量化緊縮。簡單講,這是把灑出去的錢慢慢收回,收緊資金供應,應付通膨或留點餘地應對未來風波。這標誌著政策從寬鬆轉向緊縮的轉折點。

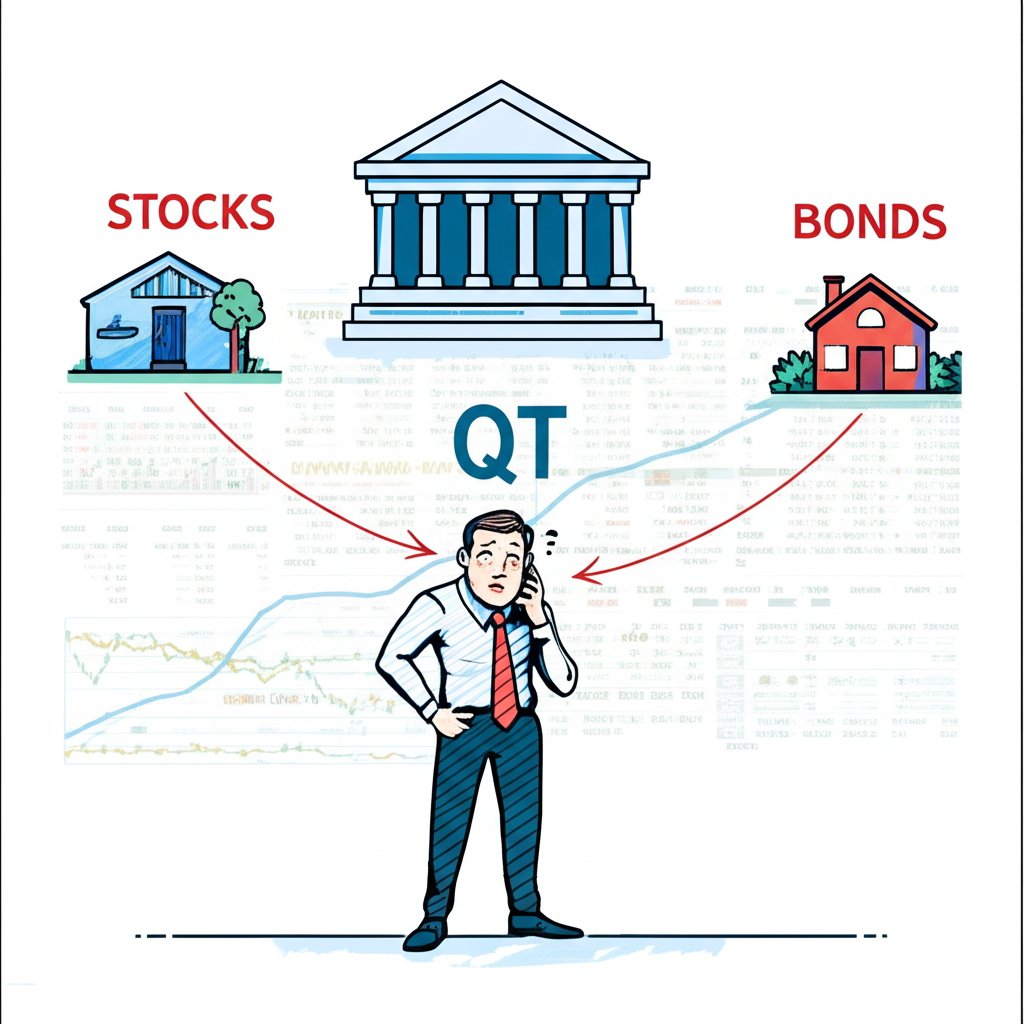

縮表的白話文解釋與正式定義:量化緊縮 (QT)

打個比方,縮表就像央行關掉水管,把之前倒進市場的水抽回去。錢太多容易推高物價,央行用這招減少錢的流通,讓借錢變難,經濟別太熱。

專業上,縮表就是量化緊縮,與量化寬鬆互為鏡像,都是靠調整資產負債表來操縱非常規政策。想緊縮就用QT,想鬆綁就用QE。

央行為何縮表?目的與背後考量

央行縮表可不是心血來潮,每一步都基於清楚的經濟邏輯。主要目標是壓住通膨、讓政策回歸正常軌道,還有守住金融穩健。

抑制通貨膨脹:收回過剩流動性以穩定物價

經濟熱絡、錢滿天飛時,物價容易失控上漲,形成通膨。像疫情時,央行大灑錢,加上供應鏈卡關,全球物價直線竄升。縮表這時派上用場,央行瘦身資產負債表,從體系抽走多餘資金。錢少了,需求跟著降,物價壓力緩解,央行就能把通膨拉回目標區。這是最直觀的理由。

貨幣政策正常化:為未來經濟衝擊儲備政策空間

危機來襲,央行常祭出零利率或大擴表等極端招數。經濟穩住後,得把這些特例政策逐步歸位,這叫貨幣政策正常化。縮表就是關鍵環節,讓資產負債表回歸合理大小,避免長期寬鬆的隱憂。更重要的是,留點彈藥給下次風暴,讓央行能再降息或擴表救市。

維持金融穩定:避免資產泡沫過度膨脹

寬鬆太久,資金獵取少數資產,股市房市容易脹泡。一破就亂套,釀成大危機。縮表能緩步洩壓,抽走資金冷卻市場,防範泡沫爆破,保金融體系長治久安。這是防患未然的策略,避免風險雪上加霜。國際貨幣基金組織也討論過這點,像是這份關於貨幣政策與金融穩定的報告。

縮表的運作機制:央行如何「回收」市場資金?

縮表不是粗暴賣資產那麼簡單,多半用細膩手法,如不續投到期債券。直接賣則少見。它常和升息搭檔,雙管齊下緊縮。

停止到期債券再投資:最主要的縮表方式

這是最溫和的常見做法。央行握有海量公債和抵押貸款證券,這些有到期日。到期時本金回籠,擴表時央行會拿去買新債,維持規模。但縮表就停手,讓本金自然外流,銀行準備金跟著少,市場資金緊縮。這過程被動,衝擊小,因為可預測。央行會定每月上限,控速。

直接出售資產:較為激進且罕見的手段

央行也能主動賣未到期債券,快速抽水。但這招猛,少用。大賣易擾債市,抬高利率,嚇壞市場,傷穩定。所以,多選漸進不續投。

縮表與升息的關係:雙劍合璧的貨幣緊縮策略

縮表和升息都緊貨幣,但路徑不同,常聯手。

- 升息:調高基準利率,抬銀行短期拆借成本,傳到貸款,壓借錢意願。主攻短利率。

- 縮表:減持債券,抽準備金,間接推長利率,如房貸或企業債。

兩者減流動性、控通膨。央行先升息控短端,後縮表補長端,全面緊縮。升息管錢價,縮表管錢量。

歷史回顧:聯準會縮表案例與市場反應

過去經驗是鏡子,聯準會的縮表史能幫我們預判現在。

2017-2019年聯準會縮表經驗:背景、實施與教訓

上次是2017到2019年。美國從08危機復甦,通膨微升、失業低。2015年底升息,2017年10月啟縮表。

計畫緩慢透明:起初月減公債60億、MBS 40億,每季加碼,至2018年達300億和200億。兩年內,從4.5兆縮到3.8兆。

市場初平靜,因溝通好、步調慢。但2018年底,緊縮恐慌加貿易戰,股市大震。2019年初,準備金掉太快,引repo亂局,聯準會早停縮表,甚至短暫擴表穩市。這教訓:縮表速與流動管制關鍵。

其他主要央行的縮表嘗試與政策比較

聯準會外,其他央行也試水溫。

- 歐洲央行:寬鬆多年後,2022年底宣布2023年3月起縮APP資產,主停不續投,設上限。挑戰是歐元區經濟不均,影響各國不同。如彭博社報導細節。

- 日本央行:超鬆多年,負利率加YCC,表超大。因通縮頑疾,仍寬鬆追通膨目標。凸顯各國政策差異。

主要央行縮表政策對比表

| 中央銀行 | 縮表時間/狀態 | 主要縮表方式 | 面臨挑戰/考量 |

|---|---|---|---|

| 聯準會 | 22年5月至今 | 停止到期債券再投資 | 避免重演2019年流動性緊張 |

| 歐洲央行 | 23年3月至今 | 停止到期債券再投資 | 歐元區內部經濟差異,碎片化風險 |

| 日本央行 | 尚未實施 | 未定 (目前仍寬鬆) | 長期通縮,實現通膨目標 |

縮表對全球金融市場的全面影響

縮表抽資金,撼動各市場。投資者懂這些,才能策劃對策。

股市影響:流動性收緊下的估值修正與板塊輪動

資金少,成本高,企業借錢難,投資者避險,股市估值易壓。科技股等高成長族群最慘,靠低息未來預期撐腰。

板塊或輪動:錢轉價值股或防禦,如消費必需、公用、醫療,現金穩、波動小。金融股利差擴,沾光。

債市影響:殖利率上揚與債券價格下跌

縮表減買債,需求掉,價格跌、殖利率升。長債最敏,借錢貴,對企業政府發債不利。持債者淨值縮水風險高。

匯市影響:美元走強與全球資金流向變化

聯準會縮表常強美元,因:

1. 利差拉大:美長息升,比寬鬆國吸引人。

2. 避險潮:緊縮或緩成長,美元吸資金。

強美元抽新興市場錢,貨幣貶、資本逃,部分國動盪。

房市影響:房貸利率攀升與交易活動降溫

利率升,房貸貴,還款重,購屋意願低,交易冷。需求弱、成本高,房價調,尤其低息期漲多區。浮動貸屋主月付增。

縮表對台灣與香港市場的間接影響

台港小開放經濟,敏於聯準會動靜。

- 股市:美元強、全球緊,外資出,台港股壓。台科技重,易跟跌;港股加中經不穩。

- 匯率:美元升,新台幣港幣貶。台央行或干預,港聯匯下,金管局賣美元,銀行餘額減、利率升。

- 資金:全球錢轉美元,台港淨出,流動緊。

- 利率:全球變動傳本地,港HIBOR跟美升,借錢貴。

投資人如何應對縮表挑戰?策略與資產配置建議

縮表亂局,投資者得調策略。

檢視並調整投資組合:降低風險敞口

緊流升息下,高估高槓成長股壓力大。重查組合,減曝險,轉穩健、現金足、息穩或定價強企。

關注現金流與企業體質:選擇穩健標的

成本升,負債高現金弱企吃虧。挑現金強、低債、漲成本仍賺的公司,韌性高。

分散風險與資產配置建議:針對不同風險承受度

策略因人而異,按耐受調配。

不同風險承受度投資組合建議表

| 風險承受度 | 建議配置方向 | 具體資產類別 |

|---|---|---|

| 低風險 | 偏向保本與穩定收益 | 短期債券、貨幣市場基金、現金等價物;防禦股如公用事業與消費必需品;少量黃金作為避險 |

| 中風險 | 平衡成長與防禦 | 價值股、高股息股票;多元化債券組合(短中長期混搭);部分新興市場但限額;REITs但避高槓桿 |

| 高風險 | 追求成長但控波動 | 藍籌成長股、金融與能源板塊;企業債與高收益債;少量加密或另類資產;全球ETF分散 |

結論:理解縮表,掌握財富配置先機

本文從縮表定義出發,探討其經濟動機,如控通膨、政策正常化與穩金融。我們也細說央行用不續投等招回收資金,並比對縮表升息角色。

歷史如聯準會17-19年縮表,警醒流動管複雜。現在縮表潮撼全球市場,連台港也間接受殃。

投資者懂宏觀脈絡很重要。遇縮表,警覺調組合減險;盯企業現金體質,選穩健;依耐受靈配,耐心長視,不隨短震。

財經知如燈塔,導航金融海。盼讀者借縮表知,提升素養,在亂市找財路,抓先機。

縮表和擴表究竟有什麼根本上的不同?

縮表與擴表是央行貨幣政策的兩極。

- 擴表:央行大買公債或抵押貸款證券,注入資金壓低利率,刺激低迷經濟或防通縮。

- 縮表:停續投或賣資產,抽回資金,控過熱通膨或讓政策歸位。

擴表灑錢,縮表收錢,簡單明瞭。

中央銀行實施縮表政策的主要目標是什麼?

縮表有三大目標:

- 控通膨:抽多餘資金,降需求穩物價。

- 政策正常化:危機後歸常態,存彈藥備戰。

- 穩金融:防寬鬆泡泡,釋風險。

聯準會縮表會對我的房貸利率產生直接影響嗎?

會有間接但明顯衝擊。

- 縮表抬美公債長殖利率。

- 房貸率跟長債走。

- 新貸貴,浮動貸月付升,購屋成本增。

除了聯準會,還有哪些主要中央銀行正在進行或考慮縮表?

歐洲央行2023年3月起縮資產,主停不續投。英國央行也緊縮。日本央行因通縮,仍寬鬆未動。

在縮表期間,哪些資產類別可能會表現較好或較差?

緊流升息下:

- 弱勢:科技高估股、長債、房產、新興市場。

- 強勢:價值高息股、防禦板、短債、黃金或現金。

「放緩縮表」是什麼意思?這對金融市場來說是正面還是負面訊號?

放緩縮表是減速或減規模抽資產,如從500億降250億。

多為正面:緩緊壓,給市場喘息,或經濟已穩無需猛;降波動險。但非停或鬆,仍需看因。

普通投資者應該如何從日常財經新聞中判斷聯準會的縮表進度?

可從:

- 官方:FOMC聲明、記者會、紀要,提速與計。

- 數據:聯準會網站資產表,看公債MBS降。

- 新聞:媒體析進度、流動、準備金。

如果縮表和升息政策同時進行,對經濟的影響會更劇烈嗎?

會,更猛。

- 雙效:升息貴短息,縮表抽長流,全面緊。

- 傳導:廣深,速冷經濟,但增衰退險,用於高通膨熱時。

縮表會導致經濟衰退嗎?歷史上有哪些值得參考的先例?

不一定直引衰退,但增險。若猛或經濟弱,就推下崖。

如聯準會17-19年:未直致衰,但18年底震、19 repo亂,早停。示控速與韌性要。

縮表政策對台灣和香港等新興市場或小型開放經濟體會有什麼特殊衝擊?

台港等小經濟特衝:

- 資本出:美升美元強,錢回美,本地壓。

- 匯貶:貨幣弱,港聯匯緊流升息。

- 股震:外資逃,台股重。

- 利率傳:全球變本地借貴。

- 成長壓:成本升、出口弱。