私募基金的風險:高報酬背後的六大陷阱?揭密台灣香港投資者如何自保

導言:私募基金的誘惑與暗藏的風險

許多人走上致富之路時,都會被私募基金這種投資工具吸引。它承諾高額回報,並提供靈活的策略,讓投資者能擺脫傳統投資的束縛。不過,在這些誘人的表面之下,卻潛伏著各種複雜的風險。對不熟悉這領域的投資人來說,私募基金就像一把雙刃劍,一方面可能帶來可觀收益,另一方面也可能造成意外損失,甚至淪為詐騙者的工具。

這篇文章將深入探討私募基金的真實面貌,比較它與公募基金的明顯不同之處,並詳細拆解投資私募基金時可能遇到的六大主要風險。更重點的是,我們會聚焦台灣和香港的監管規定,分享辨識詐騙的實用方法,以及保護自己的具體步驟,幫助您在決定投資前做好全面檢視,確保每筆辛苦賺來的錢都得到妥善守護。

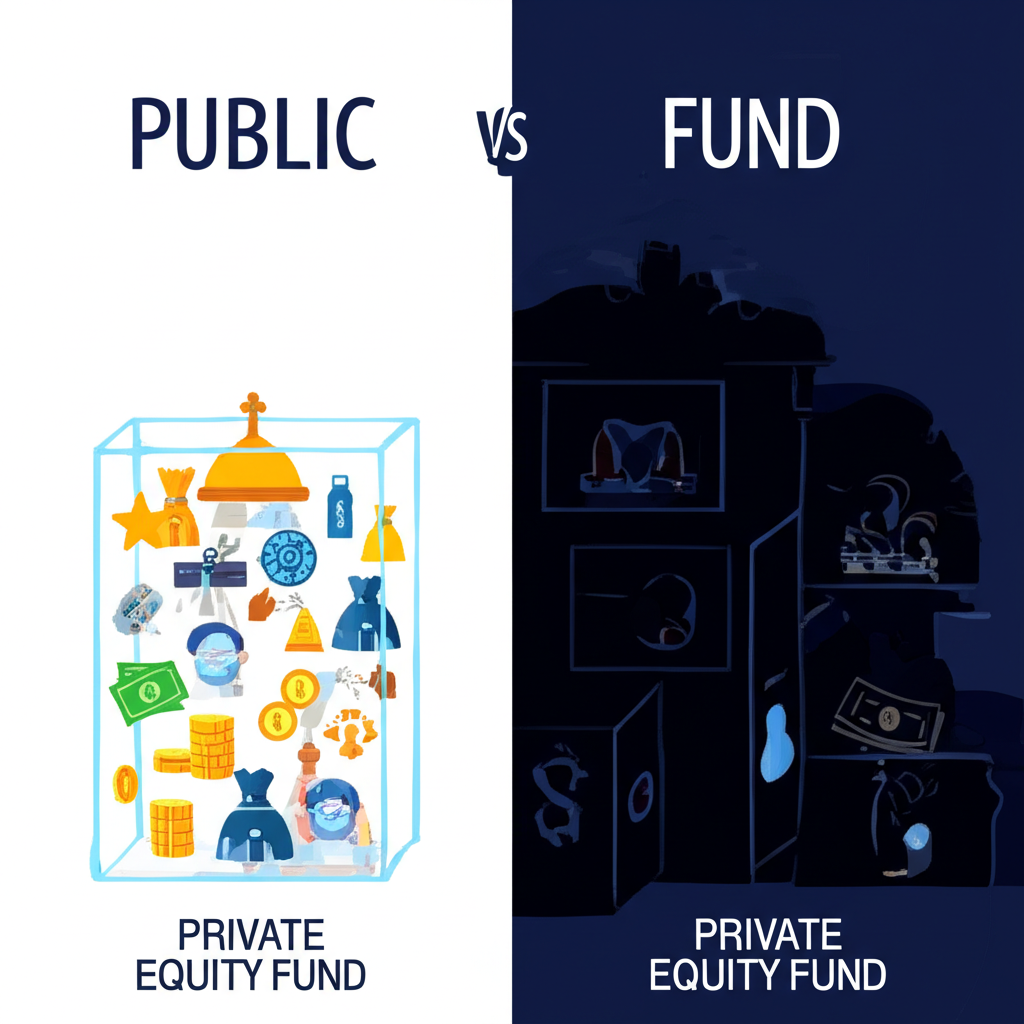

私募基金是什麼?與公募基金的風險差異在哪?

私募基金屬於一種不對外公開募集的投資基金,它主要從少數特定合格投資者那裡籌集資金,由專業經理人負責運作。這種基金的投資方式相當靈活,能涵蓋股票、債券、房地產,或是未上市公司的股權等多種資產,目標是實現穩定的絕對回報。

和公募基金相比,私募基金在資金募集、投資操作、資訊公開以及監管層面都有很大不同,這些差異直接塑造了它們各自的風險特點。公募基金受到嚴格法規約束,資訊公開透明,資金進出容易,但策略往往偏向穩健;私募基金則因為不公開募集,給予更大的操作空間,卻也帶來更高的資訊落差和流動性挑戰。為了讓讀者更清楚這些差別,我們不妨從私募基金的基本特點和運作方式入手。

私募基金的核心特性與運作模式

私募基金有幾個鮮明的特徵,這些特徵不僅定義了它的運作,也突顯了潛在的優點與隱憂:

- 非公開募集: 不能公開宣傳或向大眾募集資金,通常只透過私人管道介紹給合適的投資者。

- 合格投資人門檻: 設定高額的入場條件,要求投資者擁有足夠的資產或相關專業背景,目的是確認他們能承受潛在風險。

- 投資策略彈性: 經理人享有廣泛的決策權,可以採用各種方法,例如股權投資、對沖操作、房地產開發,或收購不良資產。

- 鎖定期: 為了追求長期目標,基金往往會設定數年的資金鎖定期,投資者在這段時間內無法隨意贖回。

- 管理費與績效費: 除了基本的固定費用,基金還會根據超出預期的收益收取額外獎勵費,用來激勵經理人追求更好表現。

這些元素讓私募基金有機會產生高回報,但同時也層層疊加了各種風險因素。接下來,讓我們透過比較表格,更直觀地看見公募基金與私募基金在風險上的不同。

| 特性 | 公募基金 | 私募基金 |

|---|---|---|

| 募集方式 | 公開募集 | 非公開募集 |

| 投資人門檻 | 較低,一般大眾皆可 | 高,限合格投資人 |

| 監管強度 | 高度監管,資訊透明 | 相對寬鬆,資訊不透明 |

| 流動性 | 高,每日可申購贖回 | 低,常有鎖定期,贖回不易 |

| 投資策略 | 相對保守,限制較多 | 彈性大,策略多元 |

| 潛在收益 | 中等 | 高(伴隨高風險) |

| 費用結構 | 管理費、申購贖回費 | 管理費、績效費 |

剖析私募基金的六大核心風險類型

要投資私募基金,就得先搞清楚它背後的風險。以下我們將逐一檢視六種常見且重要的風險類型,幫助您更全面地評估。

1. 流動性風險:資金被長期鎖定,難以變現的困境

私募基金多半把錢投到不易交易的資產上,比如未上市公司的股份或特定房地產項目,這些東西沒有活躍的市場,變現起來很麻煩。而且,基金本身通常有幾年的鎖定期,在這期間投資者拿不回錢。如果突然有急用,或是對基金表現失望,您可能得等上很久,甚至低價賣掉權益,造成額外損失。這種情況在經濟不穩時特別棘手,因為它限制了您的資金靈活性。

2. 市場風險:宏觀經濟波動對投資標的的衝擊

不管私募基金用什麼策略,它的投資組合還是會受大環境影響。經濟下滑、利率調整、地緣衝突,或是產業景氣變化,都可能拉低基金持有的資產價值。例如,如果基金主力投房地產,房市一旦崩盤,整個基金淨值就會大受打擊。投資者需要意識到,這些外部因素往往超出經理人的控制範圍。

3. 操作與管理風險:基金經理的專業能力與道德操守

私募基金的表現很大程度靠基金經理的判斷力和決策。如果經理人看錯市場、策略出問題、風險把關不嚴,或在波動期沒能及時應變,就容易虧錢。更糟的是,如果經理人有道德缺失,比如把基金錢用在私人交易,或和特定對象做不公交易,就會直接傷害投資者利益。由於私募基金資訊不夠公開,這類風險更容易被忽略。

4. 信用風險:投資標的違約或破產的可能性

私募基金常把資金投到非上市公司的股權或債務上,這些公司的財務狀況通常不如大企業穩固。如果目標公司經營出問題、資金斷鏈或倒閉,債務可能違約,股權價值也會蒸發,導致基金直接虧損。尤其在經濟低谷,這種風險會急速放大,投資者得特別注意目標公司的基本面。

5. 法規與政策風險:監管變動對基金運作的影響

金融規則不是永遠不變的。稅制調整、新監管要求,或對某些投資領域的管制,都可能改變私募基金的運作方式、增加成本,或壓低回報。例如,限制高槓桿操作的政策,可能讓對沖基金得改策略,影響原本的收益預期。投資者最好多留意金融監督管理委員會(台灣) 或證券及期貨事務監察委員會(香港) 的最新消息,以免措手不及。

6. 資訊不透明風險:難以獲取充分資訊的挑戰

不像公募基金定期發佈詳細報告,私募基金的資訊揭露比較少,只限給合格投資者。這讓一般人很難拿到完整的持倉細節、交易記錄或風險分析,造成資訊不對等。結果,投資者可能無法清楚掌握基金的實際情況,也難以監督經理人的作為,增加了決策的盲點。

防範私募基金詐騙:識別手法與台灣/香港自保之道

私募基金的私密和高門檻特性,有時會被壞人拿來當掩護,搞金融詐騙。他們常以保證高收益、不會虧錢為餌,誘使投資者上鉤。在台灣和香港,這類非法吸金事件時有耳聞,投資人得保持高度警惕,避免成為受害者。

常見的私募基金詐騙手法揭秘

掌握這些常見詐騙招數,就能及早察覺危險:

- 保證高額收益: 沒有一種投資能保證獲利,更別說穩賺高於市場的固定回報,這通常是龐氏騙局的招牌。

- 假借知名機構名義: 壞人可能假裝是知名銀行或經理人,或說有合作關係,來博取信任。

- 利用「內部消息」誘惑: 宣稱有獨家內幕,能穩穩賺錢,藉此拉人入局。

- 頻繁要求加碼投資: 一開始給小額紅利,勾引你投更多錢,之後就跑路。

- 「老鼠會」或龐氏騙局模式: 用新人的錢付舊人的利息,假裝一切正常,一旦斷鏈就全盤崩潰。

- 產品資訊模糊: 對投資方向、風險或資金去向說得含糊,或丟一堆術語嚇唬人。

- 強調「機會難得」催促決策: 製造限時獨家氛圍,逼你沒想清楚就下手。

為了讓您快速上手,我們整理了以下表格,列出詐騙徵兆與應對方式。

| 詐騙手法 | 典型徵兆 | 防範建議 |

|---|---|---|

| 保證高額收益 | 宣稱「穩賺不賠」、固定高年化報酬 | 任何投資皆有風險,不信保證收益 |

| 冒用機構名義 | 假冒知名金融機構或專業人士 | 務必透過官方管道查證身分與資格 |

| 內部消息誘惑 | 聲稱掌握獨家、機密投資情報 | 合法投資不依賴內線,警惕異常訊息 |

| 龐氏騙局/老鼠會 | 以新資金支付舊利息,鼓勵拉人 | 留意資金來源是否合理,警惕發展下線 |

| 資訊模糊不清 | 對投資標的、策略、風險語焉不詳 | 要求提供詳細合約與說明書,尋求專業解讀 |

| 催促倉促決策 | 強調「限時」、「獨家」、「機會難得」 | 給予自己充足時間評估,勿受情緒影響 |

台灣/香港投資者如何識別與防範詐騙?

在台灣和香港的金融環境中,投資者可以透過這些步驟來加強防護:

- 查驗合法性:

- 台灣: 確認基金公司或投顧是否獲金融監督管理委員會(金管會) 批准,其產品是否有備案。直接上金管會網站查詢註冊資料,就能驗證。

- 香港: 檢視基金公司和從業人員是否在證券及期貨事務監察委員會(證監會) 登記,網站上有公開的持牌記錄可供查閱。

- 勿輕信口頭承諾: 任何約定都得看書面文件,口頭保證收益的說法絕對是紅燈。

- 諮詢獨立專業人士: 簽約前找律師、會計師或持牌顧問幫忙看合約,評估風險和合法性。

- 了解資金流向: 搞清楚錢投哪裡,以及誰負責保管。正規基金會用獨立銀行或第三方託管。

- 警惕異常匯款要求: 壞人常要你匯到私人或海外帳戶,正規機構不會這麼做。

- 申訴與法律救濟: 若中招,台灣可聯絡財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 或撥警政署165反詐騙專線;香港則報警並向證監會投訴。早點行動,有機會追回部分損失。

投資私募基金前,您必須知道的評估與避險策略

聰明的投資來自於徹底的風險檢視和周到的防範計劃。當您考慮私募基金時,請牢記這些原則,讓決策更穩健。

進行全面盡職調查 (Due Diligence) 的重要性

盡職調查是自保的基礎,您得仔細挖深這些方面:

- 基金經理背景與團隊: 查經理人和團隊的經歷、過去成績(包括牛熊市表現)、投資哲學。

- 投資策略與標的: 基金到底怎麼投?針對哪些資產?是否適合您的風險胃口和目標?

- 費用結構: 管理費外,還有績效費或其他開支嗎?這些是否合理?

- 風險揭露: 說明書有沒有清楚列出所有風險?您懂了嗎?

- 合約條款: 細讀贖回規則、鎖定期、資訊公開和爭議處理。若有疑問,找律師解讀。

透過這些調查,您能避免許多隱藏坑洞,尤其在私募基金這種資訊有限的領域。

分散投資組合,降低單一風險曝險

投資老話說得好,不要把雞蛋全放一籃。就算私募基金看起來不錯,也別全押上去。把錢分到不同資產類別(如股票、債券、房產)、不同地區,或多個基金,能減少單點失敗的衝擊。這樣的多元化配置,是對抗市場變數的可靠方法,能讓您的整體資產更抗壓。

尋求獨立專業建議:律師、會計師、理財顧問

私募基金的結構往往很複雜,非專家難以全懂,所以找第三方專業人士幫忙至關重要。律師能檢查合約合法性,保障權益;會計師審財務報表和稅務;理財顧問則依您的財務和風險偏好給建議。花點錢請教,遠比盲目投資虧大錢划算。

量力而為:審慎評估自身的風險承受能力

投高風險產品前,先誠實面對自己的財務和耐受力。您有夠多的閒錢,萬一全沒也不影響生活嗎?投資期和鎖定期配得上嗎?別拿退休或教育金去賭,清楚的財務藍圖和風險自知,是做出好決定的基石。

結論:理性看待私募基金,風險與機會並存

私募基金確實是高階投資工具,能抓住市場難得機會,帶來超額收益。但高回報總伴高風險,從資金鎖定、市場震盪、管理失誤,到信用問題、政策變化,甚至詐騙圈套,每一環都可能帶來真實損害。了解這些,是投資路上必修課。

面對私募基金,要保持冷靜客觀。別被短期甜頭沖昏頭,而該放眼長遠。透過詳盡調查、分散配置、專業諮詢,並依自身能力謹慎行事,您才能在金融叢林中做出適合的選擇,真正保護財富,而不是冒險一搏。

1. 私募基金在台灣/香港是合法的投資管道嗎?如何判斷其合法性?

沒錯,私募基金在台灣和香港都是合法的,但募集和運作有嚴格法規,主要限於合格投資人。在台灣,確認基金公司或投顧是否經金融監督管理委員會(金管會) 批准,並核備產品。在香港,查基金公司及人員是否在證券及期貨事務監察委員會(證監會) 註冊。最簡單判斷方式,就是上這些機構官網查詢。

2. 投資私募基金的最低門檻通常是多少?我需要具備哪些資格?

私募基金門檻高,目的是篩選有財力和風險耐力的合格投資人。在台灣,合格者包括專業機構或有特定資產、金融經驗的個人。在香港,個人需有至少800萬港幣投資組合,或總資產超4000萬港幣。實際門檻依基金和法規而定,建議直接問發行方。

3. 私募基金的高報酬是否意味著高風險?兩者之間有何必然聯繫?

對,高報酬潛力和高風險密不可分,這是金融的基本法則。私募基金能追更高回報,往往因投流動性差、不透明或波動大的資產,還可能用高槓桿。這些雖開啟機會,也放大虧損可能。

4. 除了詐騙,投資私募基金最常見的損失原因有哪些?

除了詐騙,常見虧損來自:

- 市場風險: 經濟衰退或產業低迷,拉低資產價值。

- 操作與管理風險: 經理人判斷錯、策略失當或控險不足。

- 流動性風險: 資金鎖定,急需時變現難或低價賣。

- 信用風險: 目標公司違約或破產,投資全沒。

- 資訊不透明: 沒搞懂基金狀況,決策失誤。

5. 如果懷疑自己遇到私募基金詐騙,應該向哪個機構舉報?

若疑似中招,馬上行動:

- 台灣: 打警政署165反詐騙專線報案,也可向金融監督管理委員會(金管會) 或財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 申訴。

- 香港: 向警方報案,並向證券及期貨事務監察委員會(證監會) 投訴。

提供證據,早報案能助調查,增加追款機會。

6. 私募基金與公募基金除了公開募集與否,在風險管理上還有哪些本質差異?

除了募集方式,風險管理差異包括:

- 監管強度: 公募嚴格管制,有投資限和披露要求;私募較鬆,經理彈性大。

- 流動性管理: 公募每日進出,需高現金;私募鎖定期長,管理不同。

- 透明度: 公募易評風險;私募不透,評估難。

- 風險偏好: 公募求相對收益,控險嚴;私募追絕對收益,風險更高。

7. 投資私募基金時,進行盡職調查 (Due Diligence) 的具體步驟為何?

盡職調查步驟涵蓋:

- 合法性查驗: 確認公司在監管機構註冊和備案。

- 團隊背景考察: 查經理人資歷、業績、口碑。

- 策略與流程審查: 懂投資策略、控險和決策。

- 費用結構分析: 細看所有費用的計算。

- 合約條款細讀: 關注贖回、鎖定、披露、爭議關鍵。

- 獨立專業諮詢: 問律師、會計或顧問意見。

8. 私募基金的資金流動性差,這對投資者意味著什麼?我該如何應對?

流動性差表示資金鎖定久,急需時難變現,或低價轉讓。應對方式:

- 規劃閒置資金: 只用長期不用錢投。

- 了解鎖定期: 清楚期限和限制。

- 保持流動性儲備: 資產中留現金應急。

- 分散投資: 別集中少數低流動基金。

9. 有哪些常見的「老鼠會」或龐氏騙局會偽裝成私募基金?如何識別?

常見偽裝包括:

- 虛構高科技、區塊鏈、AI等新興概念: 說投熱門領域,但無實質資料。

- 假冒海外投資機會: 稱有獨家海外管道,資訊難查。

- 以「人脈」為基礎的推介: 靠網絡拉人,給推薦獎。

- 承諾異常高且固定的回報: 典型龐氏特徵,合法投資不可能長期超穩。

識別訣竅:不信口頭、不依內幕、要資金透明、避拉下線,並查合法性。

10. 吳超群私募基金這個案例對投資者有何警示意義?我該從中學到什麼?

許多非法集資案,如台灣常見的吸金事件,常假借私募基金或專案名義,許諾超高年報酬,靠推銷網絡擴大。結果投資者多血本無歸。警示包括:

- 警惕「保證獲利」: 任何固定高收益多是騙局。

- 驗證合法性: 投前查機構和產品是否合法。

- 資訊透明度: 要清楚標的、流向、風險。

- 獨立判斷: 別盲從推薦,求專業意見。

這些案子強調投資教育重要,如台灣投資人及期貨交易人保護中心 的宣導,提供防詐資源。